Oleh : Abdul Manan

Sejumlah Catatan Merah Soal Kebebasan Pers Kita

Catatan Akhir Tahun Aliansi Jurnalis Independen (AJI) 2019

2019 menandai tahun penting dalam kehidupan demokrasi Indonesia karena adanya pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Pemilihan presiden April lalu, seperti dalam pemilihan sebelumnya, juga memicu polarisasi di tengah masyarakat antara yang mendukung pasangan Joko Widodo-Makruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Pemilu presiden tak hanya menyisakan polarisasi, tapi juga ekses lain. Pasca pengumuman pemenang pemilu, terjadi demonstrasi menolak hasilnya di depan Kantor Bawaslu di Jl MH Thamrin Jakarta pada 20-21 Mei 2019 lalu. Upaya polisi untuk membubarkan demontrasi itu juga berujung pada kematian massa pengunjuk rasa, dan kekerasan terhadap jurnalis.

Kondisi serupa berulang September 2019 lalu saat terjadi demonstrasi besar di sekitar Senayan, Jakarta. Demonstrasi serupa juga terjadi di sejumlah kota besar lainnya. Massa memprotes sikap DPR dan Pemerintah yang mengesahkan RUU KPK, RUU KUHP dan sejumlah legislasi lainnya yang tidak berpihak pada kepentingan publik. SIkap brutal polisi untuk membuabarkan massa juga memakan korban demonstran, dan juga jurnalis.

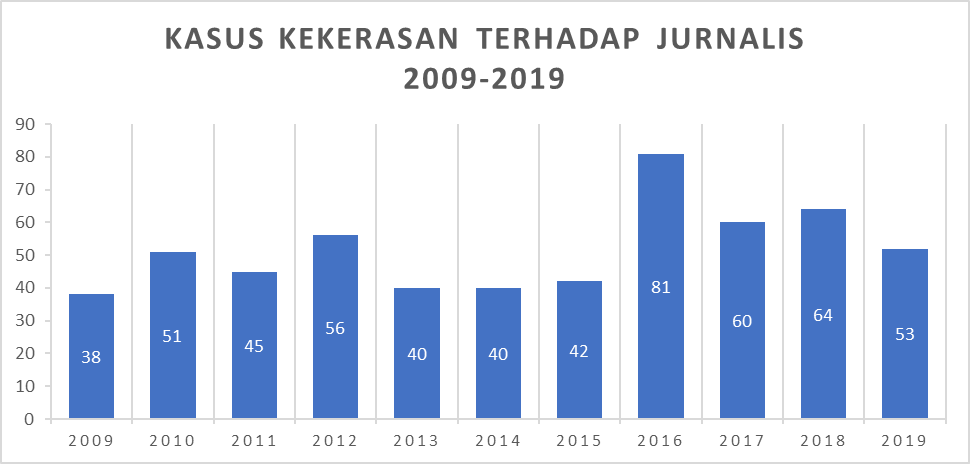

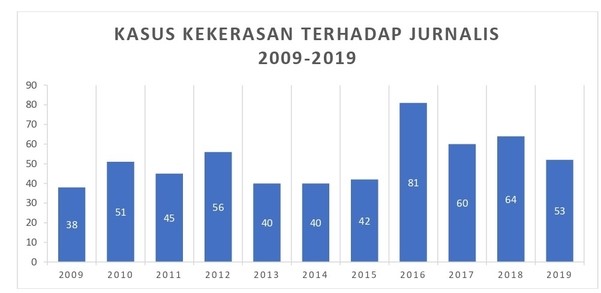

Dua demonstrasi besar pada tahun 2019 ini berkontribusi besar bagi kasus kekerasan terhadap jurnalis, yang jumlahnya tahun ini setidaknya ada 53 kasus. Sikap pemerintah dan DPR yang ngotot akan mengesahkan RUU KUHP, meski banyak dikritik karena memuat pasal yang bisa mengancam kebebasan pers, menunjukkan sinyal jelas bahwa dua institusi itu memiliki komitmen rendah soal kebebasan pers dan membuat kita merisaukan apa yang akan terjadi pada tahun-tahun mendatang.

Selain soal kasus kekerasan terhadap jurnalis dan adanya regulasi yang kurang bersahabat terhadap kebebasan pers, tahun ini juga mencatat adanya kebijakan yang tak sejalan dengan semangat kebebasan lainnya: pemblokiran internet. Ini seperti melengkapi apa yang menjadi kekhawatiran komunitas pers tentang makin represifnya negara (melalui legislasi dan tindakan), serta disrupsi digital yang membuat sejumlah media melakukan efisiensi dan pemutusan hubungan kerja.

Indeks Indonesia di Dunia Internasional

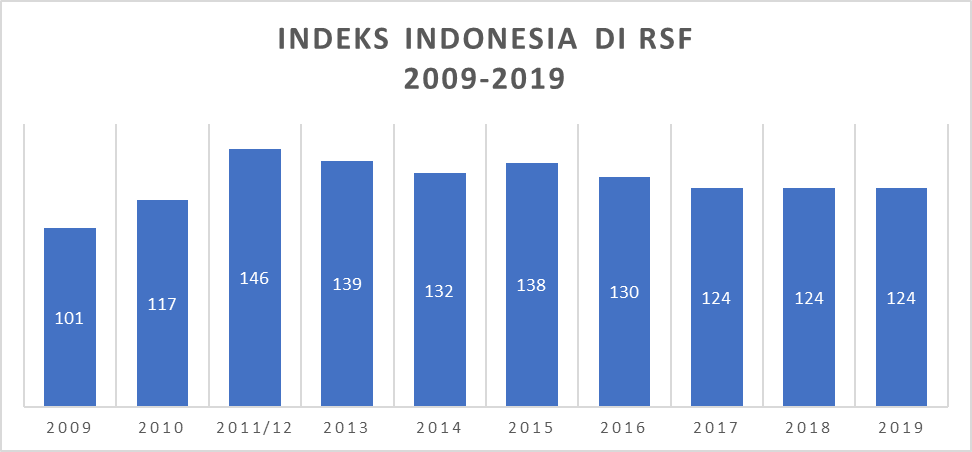

Tahun ini Indonesia berada di peringkat 124 dalam lembaga pemeringkat internasional Reporters Without Border (RSF), lembaga yang berkantor pusat di Paris, yang memonitor perkembangan kebebasan pers dunia. Dengan peringkat ini Indonesia kebebasan pers Indonesia tak banyak berubah dalam kurun waktu tiga tahun ini. Pada tahun 2017 dan 2018, Indonesia berada di peringkat yang sama.

Dengan indeks tahun ini, posisi Indonesia di komunitas negara ASEAN berada di posisi kedua setelah Malaysia yang berada di peringkat 123 dengan skor 36.74. Indonesia berada di peringkat 124 dengan skor 36.77. Delapan negara ASEAN lainnya berada di belakangnya: FIlipina 134 (43.91), Thailand 136 (44.10), Burma 138 (44.92), Kamboja 143 (45.90), Singapora 151 (51.41), Brunei 152 (51.48), Laos 171 (64.49), Vietnam 176 (74.93).

Dengan posisi saaat ini, Indonesia berada di belakang Timor Leste. Bekas provinsi ke-27 Indonesia itu kini berada di peringkat 84 dengan skor 29.93. Peringkat Indonesia dibandingkan dengan sejumlah negara besar lainnya di Asia, seperti Jepang, misalnya, terpautnya cukup jauh. Negeri Sakura itu berada di peringkat 67, dengan skor 29,36. Tentu saja Indonesia masih lebih baik dari Cina yang berada di peringkat 177, dengan skor 78,92.

Dalam pemeringkatan yang dibuat oleh RSF, ada tiga aspek utama yang diamati. Pertama: lingkungan hukum. Kedua: lingkungan politik. Ketiga: lingkungan ekonomi. Ini adalah aspek yang juga menjadi dasar penilaian Indeks Kebebasan Pers (IKP) yang dibuat oleh Dewan Pers. Faktor yang menonjol dari tiga aspek itu adalah soal regulasi yang berdampak pada kebebasan pers, kasus kekerasan terhadap jurnalis, dan aspek perkembangan “ekonomi” media. Dalam setidaknya dua aspek ini, kita punya sejumlah catatan merah –situasi yang tak menggembirakan.

Regulasi yang Tak Bersahabat

Pemerintah sudah lama ingin merevisi KUHP, hukum pidana warisan penjajahan Belanda yang masih menjadi rujukan utama hukum pidana. Ide itu tentu saja layak didukung karena situasi sudah banyak berubah dibandingkan dengan saat undang-undang itu dibuat pada masa Indonesia sebelum merdeka. Ekspektasinya adalah, revisi itu hendaknya mencerminkan semangat zaman yang berubah dengan cepat dan sistem politik yang sudah demokratis.

Namun kita kurang melihat semangat itu dalam revisi KUHP yang dibahas secara intensif oleh Pemerintah dan DPR itu. Dalam revisi itu kedua lembaga itu menambahkan sejumlah pasal baru, yang dianggap tak mencerminkan semangat reformasi. Termasuk dalam soal pasal-pasal yang berhubungan dengan kebebasan pers. Dalam Draf RUU KUHP tertanggal 28 Agustus 2019, AJI mencatat setidaknya ada 10 pasal yang berpotensi mengancam kebebasan pers.

10 pasal itu masing-masing: Pasal 219 tentang penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden; Pasal 241 tentang penghinaan terhadap pemerintah; Pasal 247 tentang hasutan melawan penguasa; Pasal 262 tentang penyiaran berita bohong; Pasal 263 tentang berita tidak pasti; Pasal 281 tentang penghinaan terhadap pengadilan; Pasal 305 tentang penghinaan terhadap agama; Pasal 354 tentang penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara; Pasal 440 tentang pencemaran nama baik; Pasal 444 tentang pencemaran orang mati.

Kritik keras terhadap pasal-pasal itu memangs empat membuat pemerintah dan DPR melakukan sedikit revisi. Berdasarkan draft September 2019, pasal 281 tentang penghinaan terhadap pengadilan dipangkas pasalnya dan menghilangkan ketentuan yang bisa mempidanakan jurnalis karena “bersikap tidak hormat terhadap hakim atau persidangan atau menyerang integritas atau sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan” dan “secara melawan hukum merekam, mempublikasikan secara langsung, atau membolehkan untuk dipubli¬kasikan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan.”

Di luar pasal itu, Pemerintah dan DPR tak mendengarkan lagi aspirasi publik. Keduanya juga berencana tetap mengesahkan revisi itu dalam sidang paripurna DPR 24 September 2019. Setelah ada demontrasi meluas dan besar oleh masyarakat sipil dan mahasiswa sejak pertengahan September 2019 lalu, barulah DPR dan Pemerintah berubah pikiran. Namund demonstrasi itu tak menghentikan pembahasannya, melainkan hanya menunda pengesahannya.

KUHP hanya satu dari sejumlah pasal yang bisa mempidanakan jurnalis. Undang-undang lainnya adalah Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang direvisi menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016. Pada tahun 2018, undang-undang ini yang dipakai menjerat wartawan Serat.id di Semarang karena menulis soal dugaan plagiat rektor Unesa. Meski kita memiliki Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, namun sejumlah pasal dalam dua Undang-undang tersebut memberi peluang besar kepada mereka yang tidak senang kepada Jurnalis untuk menggunakannya untuk membungkamnya –minimal mengintimidasinya secara legal.

Pada tahun 2018, Pemerintah dan DPR juga mengesahkan amandemen Undang-Undang MD3 dalam sidang paripurna DPR 12 Februari 2018. Salah satu pasal yang dipersoalkan adalah adanya pasal yang bisa memproses hukum bagi pengkritik DPR. Ini tertuang dalam pasal 122 huruf K yang mengatur tugas Mahkamah Kehormatan DPR (MKD). Pasal itu berbunyi: “Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR.” AJI mengkritik pasal 122 dalam UUD MD3 itu karena bersifat “karet”, dan bisa dengan mudah dipakai untuk mempidanakan jurnalis dan media.

Kekerasan[1] terhadap Jurnalis: Didominasi Polisi

Selain aspek regulasi, yang juga menjadi ancaman adalah banyaknya kasus kekerasan terhadap Jurnalis. dalam menjalankan profesinya. Dengan menggunakan kategori yang terdapat dalam Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan yang disahkan Dewan Pers, berdasarkan pendataan yang dilakukan Bidang Advokasi AJI Indonesia, tahun 2019 ini (setidaknya sampai 23 Desember 2019), terdapat 53 kasus kekerasan terhadap Jurnalis.

Di bandinkan dengan tahun sebelumnya, jumlah tahun ini mengalami penurunan. Tahun 2018 setidaknya ada 64 kasus kekerasan. Namun jika merujuk pada rata-rata kasus kekerasan dalam 10 tahun ini, jumlah ini masih di atas rata-rata. Meski lebih rendah dibandingkan dengan jumlah kasus pada 3 tahun belakangan ini, namun itu masih di atas jumlah kasus pada tahun 2013, 2014, dan 2015.

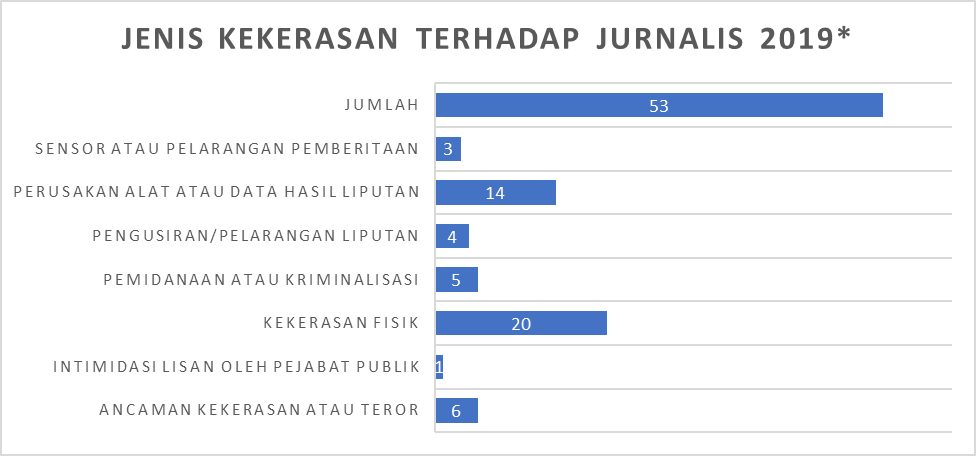

Kasus kekerasan masih didominasi oleh kekerasan fisik sebanyak 20 kasus. Setelah itu diikuti oleh perusakan alat atau data hasil liputan (14 kasus), ancaman kekerasan atau teror (6 kasus), pemidanaan atau kriminalisasi (5 kasus), pelarangan liputan (4 kasus). Masih dominannya kasus dengan jenis kekerasan fisik ini sama dengan tahun sebelumnya. Tahun lalu jenis kekerasan fisik tercatat ada 12 kasus, tahun 2017 sebanyak 30 kasus.

AJI menilai berulangnya kasus kekerasan ini, termasuk kekerasanfisikjenis, karena minimnya penegakan hukum dalam penyelesaiannya. Berdasarkan monitoring AJI, sebagian besar kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis sangat jarang berakhir di pengadilan dan pelakunya dihukum secara layak. Meski ada faktor keengganan dari jurnalis (karena kurangnya dukungan perusahaan), faktor terbesar adalah praktik impunitas yang terus berlangsung bagi pelakunya.

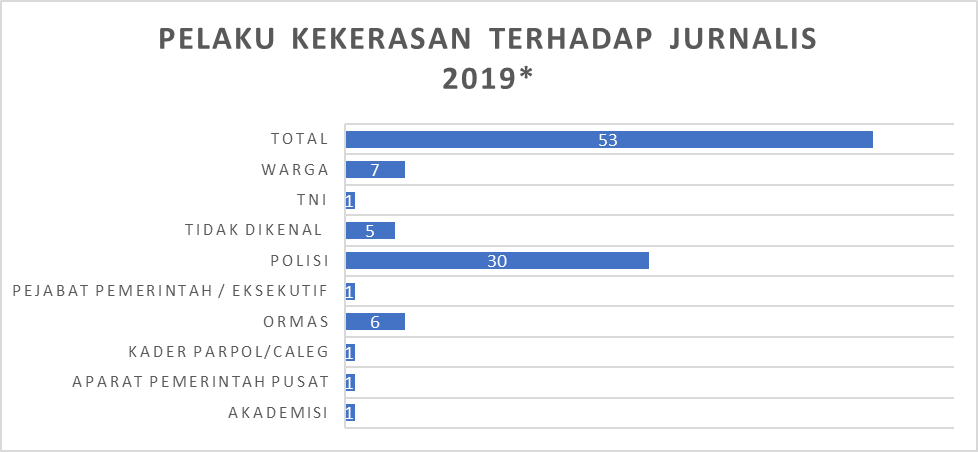

Bagi AJI, fakta yang lebih merisaukan pada tahun 2019 ini adalah saat melihat statistik pelaku kekerasan terhadap jurnalis dan apa yang menjadi penyebabnya. Dari 53 kasus kekerasan ini, pelaku kekerasan terbanyak adalah polisi, dengan 30 kasus. Pelaku kekerasan terbanyak kedua adalah warga (7 kasus), organisasi massa atau organisasi kemasyarakatan (6 kasus), orang tak dikenal (5 kasus).

Dari total jumlah kasus itu, penyumbang terbanyak adalah kasus kekerasan terhadap jurnalis yang terjadi dalam dua peristiwa, yaitu demonstrasi di depan kantor Badan Pengawas Pemilu 20-21 Mei 2019 dan demonstrasi mahasiswa 23-30 September 2019 lalu. Menurut identifikasi yang dilakukan AJI, serta verifikasi yang dilakukan oleh Komite Keselamatan Jurnalis, pola dari kasus kekerasan itu sama: pelakunya polisi, penyebabnya adalah karena jurnalis mendokumentasikan kekerasan yang dilakukan mereka. Di bawah ini adalah sejumlah kasusnya.

Budi Hariyanto Tanjung, CNN Indonesia. Budi sedang meliput aksi 22 Mei 2019 di sekitar kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pada pukul 02.00 WIB, 21 Mei 2019, ia merekam massa yang digiring secara paksa oleh aparat brimob ke mobil polisi. Lima menit kemudian dia merekam massa yang digiring secara paksa Brimob. Saat perekaman berlangsung, 5 hingga 6 anggota Brimob melakukan kekerasan terhadap massa meski sudah tidak berdaya. Ia pun merekam peristiwa itu.

Tak lama berselang lama, sekitar 5 – 6 anggota Brimob langsung menghampiri Budi dan meminta secara paksa dengan cara intimidatif agar rekaman-rekaman itu dihapus. Meski sudah memberitahu bahwa dia jurnalis dan menunjukkan kartu pers, mereka tidak peduli dan malah mengambil paksa smartphonenya disertai kalimat yang intimidatif. Anggota brimob juga memukulinya di kepala bagian belakang dan bagian telinga. Salah satu anggota brimob langsung menghapus seluruh data rekaman, termasuk yang tidak berkaitan dengan peristiwa kekerasan itu.

Fatahillah Sinuraya, Inews Tv. Field Producer di Inews Tv itu berada di lapangan saat terjadi demonstrasi di depan Bawaslu 22 Mei 2019. Pada pukul 00.30 WIB saat sudah memasuki pergantian hari, ia hendak berkemas. Pada saat membereskan alat-alat liputan dan memasukkan alat tersbeut ke dalam mobil, tiba-tiba segerombolan pasukan brimob menghampiri tim liputan Inews Tv yang kemudian mengusir secara paksa kru inews.

Pengusiran dilakukan dengan cara yang sangat intimidatif. Pengusiran paksa secara khusus juga ditujukan kepada Fatahillah. Saat itu ia dan timnya sudah menyampaikan bahwa mereka memang akan pergi dari lokasi. Namun secara tiba-tiba sekelompok anggota Brimob langsung menghampiri Fatahillah dan langsung memukul di bagian tubuh dan kepalanya.

Vany Fitria, Jurnalis Narasi Tv. Pada 25 September 2019 ia meliput demonstrasi di sekitar gedung DPR/MPR. Saat malam hari selepas maghrib, ia meliput di sekitaran restran Pulau Dua. Di sekitar restoran banyak aparat kepolisian berjaga-jaga dan mengamankan lokasi. Ia merekam situasi sekitar. Saat merekam gambar itulah tiba-tiba ada polisi datang dan melarangnya meliput. Ia menunjukkan kartu pers, namun tetap tak digubris. Bahkan polisi itu merampas HP-nya dan merusak HP tersebut dengan cara membanting dan menginjaknya.

Fiqie Haris Prabowo, jurnalis tirto.id. Pada 30 September 2019, ia meliput aksi demonstrasi di sekitaran gedung DPR/MPR. Pada malam harinya, ia meliput di sekitaran fly over sebrang JCC. Pada saat itu terjadi kericuhan kericuhan antara petugas kepolisian dengan TNI yang sedang berjaga di depan RSAL Ladokgi. Ia pun bergegas melakukan peliputan. Namun ada beberapa petugas melarangnya meliput sambil memeriksa isi tasnya.

Saat memeriksa tas, petugas menemukan tabung bekas gas air mata yang sudah tidak terpakai. Ia menyimpan tabung tersebut untuk dijadikan bahan peliputan dan laporan ke redaksi. Saat itu juga polisi langsung merangkul leher korban dan menggiringnya ke arah depan DPR. Ia dipaksa masuk mobil tahanan tetapi berhasil melepaskan diri –selain kaena ada bantuan dari rekan-rekan wartawan lainnya.

Tri Kurnia Yunianto, jurnalis Katadata. Tri dikeroyok, dipukul dan ditendang oleh aparat dari kesatuan Brimob Polri saat meliput peristiwa demonstrasi di depan DPR. Meski Kurnia telah menunjukkan ID Pers yang menggantung di leher dan menjelaskan sedang melakukan liputan, pelaku kekerasan tidak menghiraukan dan tetap melakukan penganiayaan. Polisi juga merampas HP Kurnia dan menghapus video yang terakhir kali direkamnya. Video itu berisi rekaman polisi membubarkan massa dengan menembakkan gas air mata.

Selain di Jakarta, kasus kekerasan juga terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Berdasarkan data AJI Makassar, 3 jurnalis menjadi korban kekerasan oleh polisi saat meliput aksi penolakan terhadap revisi UU KPK dan RKUHP di depan Gedung DPRD Sulsel, 24 September 2019 petang. Ketiga jurnalis yang menjadi korban masing-masing Muhammad Darwi Fathir jurnalis (ANTARA), Saiful (inikata.com) dan Ishak Pasabuan (Makassar Today).

Darwin mengalami kekerasan fisik berupa pengeroyokan, ditarik, ditendang dan dipukul menggunakan pentungan. Perlakuan yang sama juga dialami Saiful. Ia dipukul dan dipentung di bagian wajah oleh polisi. Kekerasan ini dipicu oleh kemarahan polisi saat melihat Saiful mengambil gambar aparat memukul mundur para demonstran dengan gas air mata dan meriam air. Ishak juga mengalami kekerasan fisik berupa hantaman benda tumpul oleh polisi di bagian kepala dan dilarang mengambil gambar saat polisi bentrok dengan demonstran.

Selain kasus kekerasan dalam peristiwa Mei dan September, AJI juga mencatat adanya intimidasi secara online terhadap jurnalis yang menjalankan profesinya. Dua korbannya adalah jurnalis Koran Jubi dan jubi.co.id, Victor Mambor dan jurnalis Aljazeera Febriana Firdaus. Victor menjadi korban kekerasan dalam bentuk doxing di media sosial twitter oleh akun bernama Dapur (@antilalat), Kamis (22/8/2019). Pemilik akun @Dapur menuding Victor sebagai penghubung Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan pemasok informasi bagi pengacara hak asasi manusia Veronica Koman. Setidaknya ada 3 kali tudingan yang dilontarkan @Dapur terhadap Victor dalam rentang Juli-Agustus 2019 ini.

Febriana Firdaus menjadi korban perundungan di media sosial dan ancaman melalui pesan singkat. Selain dirundung (bully), Febriana juga didoxing. Akun Facebook, Twitter dan Instagram @maklambeturah menyebarkan akun pribadi Febriana terkait pemberitaan korban kerusuhan di Papua. Pemilik akun tersebut menyangsikan jumlah korban yang ditulis Febriana karena berbeda dengan versi pemerintah. Setelah akunnya disebar, Febriana banyak menerima pesan bernada ancaman di media sosial. Salah satunya dari pemilik akun Twitter @ilhamAziz31. Pesan itu memperingatkan bahwa intelijen telah mengawasi aktivitas Febriana dan meminta bangun narasi konstruktif.

Selain di Indonesia, AJI juga mencatat kasus kekerasan terhadap jurnalis Indonesia yang berada di Hongkong. Veby Mega Indah, yang bekerja untuk Suara, sebuah surat kabar berbahasa Indonesia di Hong Kong, terkena peluru karet di bagian mata saat meliput demonstrasi di daerah Wan Chai di Hong Kong, Cina, 29 September 2019. Demonstrasi yang sudah berlangsung berbulan-bulan itu sebagai protes warga Hongkong terhadap regulasi yang memungkinkan adanya deportasi warga Hongkong ke Cina daratan. Tembakan itu membuat mata Veby buta.

Senjata Baru Pemerintah: Pemblokiran Internet

Pada tahun ini pemerintah juga melakukan rentetan pemblokiran internet dari bulan Mei 2019 hingga September 2019 yang menghalangi kinerja jurnalis dan publik untuk mendapat informasi yang akurat. Pertama, pemerintah melakukan pembatasan akses terhadap media sosial, khususnya fitur penyebaran video dan gambar setelah aksi yang berujung rusuh pada 21 Mei 2019. Kebijakan tersebut hanya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto kala itu melalui konferensi pers. Wiranto mengklaim pembatasan tersebut untuk menghindari penyebaran berita bohong terkait aksi di sekitar gedung Bawaslu pasca-pemilu 2019.

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) kemudian mengulangi kebijakan serupa berupa throttling atau pelambatan akses/bandwidth di beberapa wilayah Papua Barat dan Papua pada 19 Agustus 2019. Serta pemutusan akses internet secara menyeluruh di Papua dan Papua Barat yang diumumkan pada 21 Agustus 2019. Alasan yang disampaikan pemerintah juga sama yakni untuk mencegah penyebaran hoaks usai rentetan aksi di sejumlah wilayah Papua yang dipicu tindakan rasisme yang terjadi di Surabaya terhadap mahasiswa Papua. Kebijakan pemblokiran ini lalu diulang kembali oleh pemerintah pada bulan September 2019 lalu menyusul kerusuhan di Wamena.

Pemblokiran ini berdampak pada kerja jurnalis, dan juga menghambat hak masyarakat mendapatkan informasi. Atas tindakan pemblokiran internet di Papua pada bulan Agustus tersebut, AJI memutuskan menggugat pemerintah ke PTUN Jakarta dengan harapan tindakan tersebut tidak diulangi lagi di kemudian hari.

Jurnalisme Damai dan Keberpihakan Pada Kelompok Minoritas

Bidang Gender, Anak dan Kelompok Marjinal AJI Indonesia mencatat sejumlah problem pada tahun 2019. Di antaranya adalah kasus kekerasan terhadap jurnalis perempuan yang menjalankan profesinya. Ada yang menjadi korban kekerasan fisik, intimidasi, serta pelecehan seksual. Ada kasus kekerasan yang dialami Anggi Widya Permani, jurnalis Suara Surabaya, saat meliput pertandingan bola di Surabaya, 9 April 2019. Ada juga kekerasan terhadap Fitri Rachmawati, jurnalis Kompas TV saat meliput kasus korupsi di Mataram, Nusa Tenggara Barat, 9 Juli 2019 lalu.

Selain itu juga ada laporan soal pelecehan seksual yang dialami Ely Rafsanjani, jurnalis di Harian Kalbar Timur. Ia menjadi korban pelecehan ketika ia dan beberapa rekan jurnalis meliput pertemuan antara pengemudi online dan anggota Dewan Legislatif Ambon, 5 September 2019. Selain itu, ia dan jurnalis lainnya juga diblokir aksesnya untuk melakukan peliputan.

Di luar soal itu, AJI juga mencatat masalah kepedulian dan kepekaan media dalam isu-isu kelompok minoritas. Dalam pantauan AJI, sejumlah media menggunakan eufimisme dalam menulis kasus perkosaan dengan menggantinya dengan kata “digagahi”, “disetubuhi”, “dicabuli”, “digauli” dll., yang memperhalus kasus pemerkosaan. Penggunaan diksi tersebut mereduksi perbuatan bejat tersebut seolah bukan kejahatan besar. Padahal kasus pemerkosaan, memberi dampak traumatik yang luar biasa besar pada anak. Beberapa berita juga memuat kasus pemerkosaan dengan detil dan mengungkap identitas lingkungan di sekitar kejadian. Pengungkapan identitas lokasi atau wilayah kejadian berpotensi mengungkap jati diri korban.

AJI juga mencatat adanya pemberitaan yang tidak sensifit kelompok rentan, salah satunya LGBT. Dalam sejumlah berita, media membuat judul menggunakan kata “awas” dan “bahaya” dalam judulnya saat menulis berita soal ini. Judul dan frame semacam itu menempatkan LGBT sebagai kelompok yang berbahaya dan perlu diwaspadai. Mereka tak lagi dihargai sebagai manusia yang punya hak asasi dan berhak untuk hidup dengan aman dan sejahtera. Pemberitaan seperti ini berpotensi membuat publik menganggap LGBT tak perlu diberi tempat dalam masyarakat dan membuka ruang terjadinya persekusi.

Penyiaran dan Kepemilikan Media

Tahun 2019 ditandai dengan kembali tertundanya revisi Undang Undang Penyiaran. Rancangan ini sebenarnya merupakan inisiatif DPR yang sudah digagas sejak periode DPR 2009 – 2014. Meski sudah lebih dari 8 tahun dibahas, namun tidak pernah selesai menjadi undang-undang, karena banyaknya konflik kepentingan di industri penyiaran. Pada tahap akhir pembahasan, RUU Penyiaran ini macet karena perdebatan dalam dua isu besar: pilihan sistem migrasi digital (multimux atu single mux) dan pelarangan total atau pembatasan iklan rokok. Draft RUU Penyiaran ini macet di Baleg DPR RI selama 2 tahun sejak awal tahun 2018.

Migrasi tv digital di Indonesia direncanakan bisa dilakukan tahun 2020, di mana Indonesia dan Myanmar menjadi negara di ASEAN yang belum melakukan migrasi tv digital. Dengan tertundanya RUU Penyiaran, maka migrasi tv digital bisa dipastikan tidak akan terjadi tahun depan. Kepentingan industri TV lewat ATVSI sangat kuat mendorong diterapkannya sistem multimux, di mana sebagian industri TV atau Lembaga penyiaran swasta nantinya menguasai mux sekaligus menyewakan kanal untuk lembaga penyiaran swasta lainnya.

Organisasi masyarakat sipil, termasuk AJI, menolak sistem multimux karena akan menyuburkan praktek kartel industri penyiaran. AJI bersama masyarakat sipil lain mengusulkan pilihan sistem single mux dengan penguasaan mux oleh negara, apakah itu Lembaga Penyiaran Publik (TVRI) atau BUMN (Telkom), sehingga tidak terjadi conflict of interest antara lembaga penyiaran swasta sebagai pengelola mux atau penyewa mux.

Dalam draft RUU Penyiaran yang disusun Komisi I DPR, sudah diputuskan pilihan sistem migrasi TV Digital dengan sistem single mux. Namun RUU ini diambangkan atau tidak diselesaikan di tingkat Baleg DPR RI. Termasuk juga pasal pelarangan total iklan rokok di TV yang sudah disepakati di Komisi I DPR, maka dimentahkan kembali di Baleg DPR RI. Macetnya RUU Penyiaran ini menjadi salah satu indikasi kuatnya perseteruan kepentingan industri TV, maupun industri rokok, dengan keharusan parlemen untuk melindungi kepentingan publik.

Problem Klasik Jurnalis dan Media: Ketenagakerjaan

Tahun 2019 mencatat keberlangsung dari masalah yang dihadapi media pada beberapa tahun ini: disrupsi digital. Dampak nyata dari situasi ini adalah makin sulitnya ekonomi media, dan ini yang menjadi pendorong utama sejumlah langkah efisiensi dan juga pemutusan hubungan kerja di sejumlah perusahaan media. Selain itu, migrasi secara penuh ke digital juga terus terjadi karena menyustnya pembaca dan berkurangnya iklan media cetak.

Harian Kompas, media terbesar nasional dilaporkan membuka tawaran pensiun dini besar-besaran bagi karyawannya. Ini sesuatu yang jarang dilakukan sebelumnya. Meskipun diistilahkan sebagai pensiun dini, namun praktik pemberian pesangon kepada karyawan yang menerima tawaran tersebut sama seperti aturan Menteri Tenaga Kerja yaitu 2 x PMTK (Peraturan Menteri Tenaga Kerja) plus ditambah 4 x upah yang merupakan kebijakan internal dari Kompas. Artinya, para karyawan yang menerima tawaran pensiun dini total mendapatkan pesangon 36,2 x upah. Program pensiun dini Kompas juga dilakukan November 2019 lalu.

Pemangkasan karyawan juga dilakukan oleh televisi. Salah satunya Net TV. Meski pihak Net TV mengklaim bahwa perusahaan mereka semata-mata melakukan efisiensi dengan menawarkan karyawan untuk mengundurkan diri, namun fakta yang terjadi banyak pekerja media mereka yang akhirnya berhenti bekerja di Net TV. Tawaran pengunduran diri banyak disampaikan perusahaan karena opsi ini lebih menguntungkan sebab perusahaan tidak memiliki kewajiban pembayaran pesangon kepada karyawan sesuai aturan Menteri Tenaga Kerja.

Tawaran pengunduran diri bagi karyawan, dan juga PHK, juga dilakukan beberapa perusahaan media lainnya. Termasuk Beritagar.id. Mediaonline ini mem-PHK pada 17 karyawan awak redaksinya Oktober 2019 lalu. Beritagar.id juga beralih menjadi Lokadata.id. Media cetak yang akhirnya tutup dan beralih ke online adalah Tabloid Cek & Ricek. Media cetak media hiburan ini berakhir April 2019 lalu setelah eksis selama 21 tahun.

Salah satu masalah lain yang juga dicatat AJI tahun 2019 adalah soal pembayaran gaji pekerja media yang tertunda atau dicicildi sejumlah media. Beberapa media yang melakukan ini adalah Viva.co.id dan Harian Suara Merdeka. Di Viva.co.id kasus pembayaran gaji yang tertunda atau dicicil akhirnya menginspirasi sebagian pekerja media setempat untuk berkumpul dan membentuk serikat pekerja. Efek positif dari terbentuknya serikat pekerja ini, pembayaran gaji karyawan yang sempat tertunda akhirnya menjadi lancar kembali. Sementara itu, situasi berbeda dialami pekerja media Suara Merdeka yang hingga saat ini masih terkendala pembayaran gaji yang masih dicicil/diangsur oleh perusahaan.

[1] Menurut Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan yang disahkan Dewan Pers 6 Desember 2012, sebuah tindakan disebut kekerasan jika itu terjadi saat menjalankan pekerjaan jurnalistik atau akibat karya jurnalistiknya. Bentuknya meliputi Kekerasan fisik, yang meliputi penganiayaan ringan, penganiayaan berat, penyiksaan, penyekapan, penculikan, dan pembunuhan. Kekerasan nonfisik, yang meliputi ancaman verbal, penghinaan, penggunaan kata-kata yang merendahkan, dan pelecehan. Termasuk dalam kategori ini adalah perusakan peralatan liputan seperti kamera dan alat perekam, serta upaya menghalangi kerja wartawan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, seperti merampas peralatan kerja wartawan atau tindakan lain yang merintangi wartawan sehingga tidak dapat memproses pekerjaan kewartawanannya.

Sumber : AJI Indoesia

Editor : Rudi Somosir